Als Bundeskanzler Friedrich Merz am 14. Oktober 2025 in Brandenburg auftrat, wollte er eigentlich über Erfolge sprechen. Die Zahl der Asylanträge sei um 60 Prozent gesunken, sagte er stolz. Doch dann folgte ein Satz, der mehr über ihn verriet als jede Statistik: „Aber wir haben natürlich im Stadtbild immer noch dieses Problem.“

Ein Satz, zehn Wörter – und eine ganze Welt dahinter. Denn was meint Merz, wenn er von einem „Problem im Stadtbild“ spricht? Wer ist dieses Problem? Menschen, die anders aussehen? Die anders heißen, anders sprechen, andere Wurzeln haben?

Ein Satz, der nach mehr klingt als nach Statistik. Er verrät ein Denken, in dem Migration nicht als soziale Realität verstanden wird, sondern als optische Störung - ein „Problem“, das man offenbar sehen kann – und also auch beseitigen.

Wenn Sichtbarkeit zum Störfaktor wird

Nicolas Richter kommentierte am 17. Oktober in der Süddeutschen Zeitung: „Selbst bei gutem Willen lässt sich seine Aussage nicht anders verstehen, als dass Menschen, die anders aussehen, ein Problem darstellen. Rassistisch klingt das zweifellos, auch wenn Merz diesen Vorwurf zurückweisen ließ.“

Die Logik hinter seiner Aussage ist altbekannt: Migration darf stattfinden, solange sie unsichtbar bleibt. Der „Ausländer“, die „Zugewanderte“ soll arbeiten, Steuern zahlen, funktionieren – aber nicht sichtbar Teil des öffentlichen Lebens werden. Nicht das Stadtbild prägen, nicht im Park sitzen, nicht in Gruppen an der Bushaltestelle stehen, nicht da sein.

Das „Problem im Stadtbild“ ist also kein sicherheitspolitisches, sondern ein ästhetisches: Manche finden die Realität einer vielfältigen Gesellschaft einfach zu bunt, zu laut, zu anders.

Wer ist das Stadtbild?

Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner:innen. Etwa 25 Millionen davon haben eine Migrationsgeschichte – rund 30 Prozent der Bevölkerung. Fast jede dritte Person im Land ist ein sogenannter Neudeutscher, ein Zugewanderter, ein Kind oder Enkel von Einwander:innen.

In Köln – einer Stadt mit 1,1 Millionen Menschen – haben etwa 500 000 einen Migrationshintergrund. Sie arbeiten in Krankenhäusern, fahren Straßenbahnen, betreuen Kinder, pflegen Alte, betreiben Cafés, lehren an Schulen, putzen Klos.

Sie sind das Stadtbild.

Wenn Merz also davon spricht, dass man das „Problem“ im Stadtbild angehen müsse, dann spricht er – ob bewusst oder nicht – von einer Säuberung des Sichtbaren. Von der symbolischen Verdrängung derer, die das heutige Deutschland längst mitgestalten.

Merz’sche Entgleisungen

Merz’ Formulierung ist kein Ausrutscher. Sie reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Entgleisungen: die „kleinen Paschas“, der „Sozialtourismus“ aus der Ukraine, der Vorwurf, Geflüchtete nähmen Deutschen die Arzttermine weg.

Was all diese Aussagen verbindet, ist eine Rhetorik, die Migration nicht als menschliche, sondern als ästhetische Frage behandelt: Wie „deutsch“ sieht eine Stadt noch aus, wenn Vielfalt sichtbar wird? Das „Stadtbild“ wird so zur Projektionsfläche. Es geht nicht um Integration oder soziale Teilhabe, sondern um Sichtbarkeit – um Hautfarbe, Kleidung, Sprache, Akzent.

Der Begriff „Stadtbild“ ist kein Zufall. Er stammt aus der Sprache von Architektur, Ordnung und Kontrolle. Er suggeriert: Das Sichtbare sei gestaltbar, korrigierbar, reparabel.

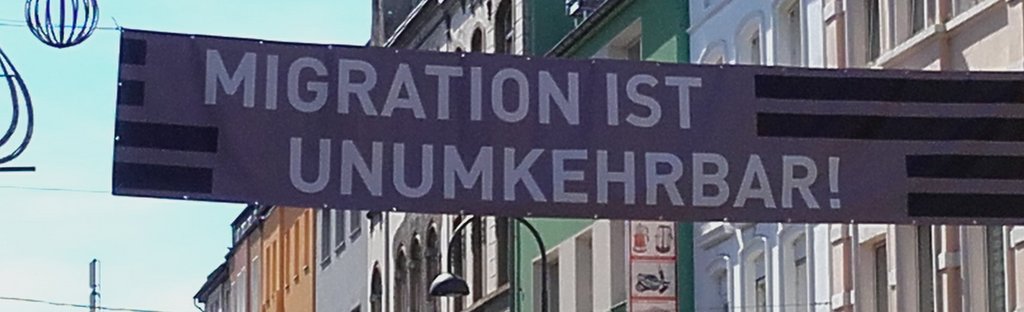

Doch eine Stadt ist kein Schaufenster. Sie ist ein Raum der Widersprüche, der Vielfalt, der unübersichtlichen Gegenwart. Wer das Stadtbild „bereinigen“ will, will in Wahrheit nicht Städte verändern, sondern Wahrnehmung. Er will ein anderes Bild vom Land erzeugen: ein „deutscheres“. Doch dieses Bild existiert längst nur noch in der politischen Imagination. Auf den Straßen von Köln, Frankfurt, Berlin oder Hamburg sieht Deutschland heute anders aus – lebendiger, bunter und vielstimmiger. Genau das ist seine Realität.

Wer über das „Stadtbild“ spricht, spricht auch über Macht. Über die Deutungshoheit, darüber, wessen Präsenz legitim ist – und wessen nicht. Der Satz vom „Problem im Stadtbild“ erinnert an eine Politik, die glaubt, Gesellschaft ließe sich nach optischen Kriterien ordnen: sauber, ruhig, deutsch.

Doch eine Stadt ist kein Museum. Sie lebt von Bewegung, Lautstärke, Widersprüchen – von all jenen, die kommen, bleiben, sich verändern.

Wer das Stadtbild „bereinigen“ will, will in Wahrheit die Gegenwart zurückdrehen.

Ein persönliches Nachdenken

Ich bin 66 Jahre alt und lebe seit 50 Jahren in Deutschland. Seit mehr als drei Jahrzehnten habe ich nur den deutschen Pass. Und doch weiß ich, dass ich mit meinem Namen, meinem Gesicht, meiner Herkunft und Geschichte Teil jenes „Stadtbildes“ bin, das Merz problematisch findet.

Was geschieht mit uns, den „anderen Menschen“, wenn das Stadtbild bereinigt wird? Wer sortiert uns aus – und nach welchen Maßstäben?

Und was sagt es über dieses Land, wenn Zugehörigkeit nicht durch das, was man tut, sondern durch das, wie man aussieht, bestimmt wird?

Das Land, das wir sind

Das „Merz’sche Stadtbild“ ist kein Versprecher. Es ist ein Symptom – für ein Denken, das Zugehörigkeit nach Äußerlichkeiten sortiert. Doch die Realität der Städte spricht eine andere Sprache: Sie sind längst vielfältig, hybrid, widersprüchlich – und genau darin liegt ihre Stärke.

Deutschland wird nicht durch „Bereinigung“ klarer. Es wird nur ärmer.

Und was Merz nicht versteht: Wer die Rhetorik der AfD übernimmt, bekämpft sie nicht – er bestätigt sie.

Memo Şahin ist Menschenrechtler, Friedensaktivist und Mitglied des Grundrechtekomitees